巻機山

- YuKin

- 2017年6月5日

- 読了時間: 4分

2017.06.05 ずっと行きたかった新潟県の巻機山(1967m)へ行きます。色々と登山記事を調べている中でもこの巻機山は稜線がとてもキレイなので午前中晴れの予報を確認し、朝早くから登ることを前日の尾瀬(リンク)にいる間に決めました。

コースは巻機山登山口(桜坂駐車場)~井戸尾根コース~巻機山山頂の往復です。

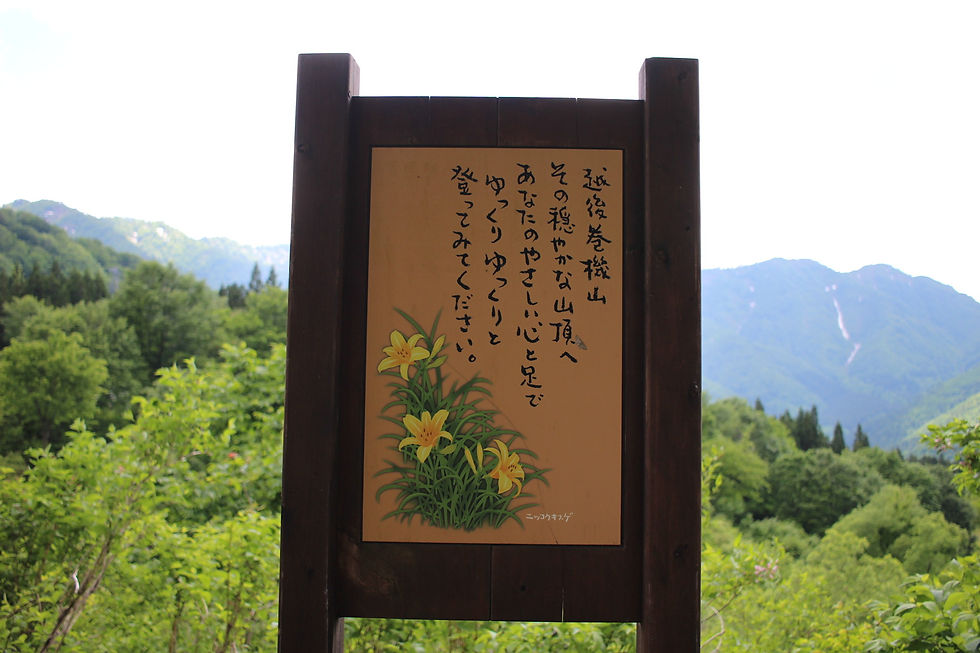

立ち並ぶ危険を知らせる看板。

看板の通りヌクビ沢、天狗尾根コースは上級者コースなので経験の少ない方や体力に自信のない方は井戸尾根コース一択です。

5:30出発!!

ここが井戸尾根コースの登り口です。

樹林帯から始まります。かなり滑りやすい粘土ゾーンが始まるので雨の日もしくはその後は要注意で進んでください!

くつも泥でべたべたに(笑)

ナゾ植物発見。何かの芽かなあ

6:30 五合目に到着。ここからは空の見える稜線ゾーンに入ります。

ここまでくると次第に景色が広がります。

5合目から山頂方向。

6月上旬なので花もいっぱい咲いてました。花に詳しくなりたい、、

イワナシというそうです。画像検索したら本当にナシみたいでした⇒イワナシ(リンク)

稜線はほぼ雪に覆われています。ピンクテープが見つかりにくいのでよく見渡して進みます。

地図上で展望台となっていたところの近くです。右の山は割引岳。わりびきではなく、わりめきだそうです。

巻機山山頂から行けるようです。

6合目到着。この類の木材はなぜかことごとく倒れていたり破損してました。

半分どこ行ったんだ。

かなり視界が開けてきました。苗場山方面(多分)の山々が見えます。

8:15 7合目到着。7~9合目は急登ゾーンです。急登といっても地図上の話でそこまで急ではなく、筑波山が登れるなら十分登れます。

谷川岳方面。雪も少なくなって、緑がだいぶ山の上のほうまで伸びてきています。

撤退した谷川岳もそろそろリベンジで登りたいですが、紅葉が有名なので秋に回したいと思っています。

こちらの稜線、巻機山~谷川岳へのルートは逃げ場のない経験者向けルートのようです。

8合目。最後は階段ゾーンです。

9:10 登りきりようやくニセ巻機山の山頂(9合目)到着!苗場山方面の眺めはここが一番良かったです!

ニセ巻機から一旦下ってぐるっとまた時計回りに登っていきます。奥に先ほどの割引山が見えます。

ここで帰り方向に歩く方々と会い、この先ソロ一名の方が登っているとのことでした。

平日の為か人が少なく渋滞もないので快適!

下ったところには避難小屋があります。小屋後ろには、このコース唯一のトイレ(和式)があります。

この小屋は二階建てです。帰りに中を覗いたところ、そこにはワックスがけされていてピカピカな部屋がありました(笑)

シャクナゲも一部咲いていましたが、まだツボミ状態のものが多かったです。

今月中旬からがシーズンかもしれません!

尾瀬のような木道を通り最後の坂を上るとニセ山頂に到着です。

状態が悪いですが水芭蕉も咲いていました。悪すぎ(笑)

山頂に到着。ここは偽物の山頂で、さらに割引山方面と反対側(写真でいうと右)に進むことで本当の山頂に行くことができます。徐々に雲が多くなってきた、、

山頂にソロの方が到達している!

尾瀬っぽい雰囲気があります。

9:55 山頂到着!登山口から4時間25分かかりました。残念ながら少し雲が多いです。

個人的には百名山30座になりました。

山頂にはこのように石が積み上げられているだけです。

ソロの人は60代くらいのおっちゃんでした。写真を撮ってもらったり撮ったりして巻機山の感想を語り合いました(笑)

前日日光白根山に登ってて、強風と曇りで何も見えなかったけど山頂まで登った、とのことでした。私もそのくらいの年になってもこの巻機山を踏破できる体力と精神を持ち続けたいと思いました!

気温は3度。ダウンを着ていないと寒かったです。

高山へ行かれるときは防寒着を必ず持っていきましょう。他にもヘッドランプ、レインンウェアは必須です。

どのような天気予報、計画の際でも用意しましょう。

13:10 下山完了しました。靴は粘土ゾーンでこれでもかと言わんばかりにぐちゃぐちゃになりました(笑)

おまけに滑ってしりもち着いたので、漏らした人みたいになり、さらに一眼に傷がつきました。最後の最後でやらかしましたがそれでも稜線の綺麗な景色や植物が見れたので大満足です。

ずっと行きたかった巻機山。難易度も高くなく景色がいいので、登る山で迷っていたらおススメな山だと思います。

人が常駐するような小屋はないので水分や食料等の準備をしっかりすれば楽しく登山できる山でした。

夏のカンカン照りになる日に登ればキレイな稜線が楽しめると思います。

尚、帰り際には駐車場で料金徴収の人が待っており500円かかりました。

おしまい。

Comentarios